Рекомендательные системы: новые алгоритмы и современная практика

Институт ИИ и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ провел конференцию, посвященную передовым технологиям рекомендательных систем. Мероприятие прошло в атмосфере активного обмена опытом между ведущими специалистами отрасли и позволило участникам ознакомиться с последними достижениями и практическими решениями в области разработки рекомендательных моделей.

Конференция собрала экспертов, занимающихся разработкой рекомендательных систем — перспективной технологии, находящей применение как в академической среде, так и в индустрии. Организатором конференции выступила Научно-учебная лаборатория (НУЛ) матричных и тензорных методов в машинном обучении под руководством Максима Рахубы.

Евгений Фролов

Евгений Фролов, старший научный сотрудник лаборатории, руководитель группы «Технологии персонализации» AIRI, отметил: «Вторая итерация конференции по рекомендательным системам объединила сообщество специалистов из индустрии и академии и показала, что у нас есть крепкая техническая база и растущий интерес к области. Программa вышла разноплановой: от свежих исследований, поданных на ведущую конференцию по рекомендательным системам RecSys 2025, до подробных разборов продакшен-архитектур крупных компаний. Интересным вышел и круглый стол: обсудили, что хорошо отлаженные одностадийные решения могут стать первым шагом к единой LLM-ориентированной рекомендательной парадигме. Для меня главный итог — активно формируется сообщество экспертов из индустрии и академии, где можно честно проверять гипотезы на реальных данных и сразу понимать их ценность для бизнеса и науки».

В рамках обучающего семинара научные сотрудники AIRI Глеб Мезенцев и Даниил Гусак представили подробный обзор современных подходов к созданию масштабируемых последовательных рекомендательных систем. Участники узнали о новейших методиках построения эффективных конвейеров обработки больших объемов данных и тонкостях внедрения рекомендательных решений в реальные бизнес-процессы.

Сергей Ермилов, старший разработчик (VK AI), рассказал о результатах исследований влияния рекламных интеграций на эффективность рекомендательных сервисов и успешных подходах к релевантности контента и доходности рекламной деятельности.

Руслан Исрафилов, лидер команды исследований рекомендательных систем Сбера, представил доклад на тему «Следующий шаг эволюции AI: мультиагентные системы на базе LLM». Его выступление было сосредоточено на преимуществах интеграции мультиинтеллектуальных агентов для улучшения точности рекомендаций и понимания поведения пользователей.

Марина Ананьева

Марина Ананьева, руководитель направления RecSys НУЛ матричных и тензорных методов в машинном обучении, рассказала о переходе от классических пакетных методов обучения к онлайн-моделям рекомендаций. Она представила практические кейсы перехода на онлайн-обучение, подчеркнув повышение скорости адаптации моделей к изменениям предпочтений аудитории.

Алексей Васильев, исполнительный директор по исследованию данных Sber AI Lab, осветил важность правильной подготовки данных для построения качественных рекомендательных систем. Его доклад охватывал вопросы выбора архитектуры модели, оптимизации тренировочных процессов и интерпретации результатов работы алгоритмов. «В конференции принимали участие специалисты ведущих российских компаний. Многих выступающих я знаю лично, приятно было снова встретиться, — говорит Алексей Васильев. — Прекрасные разнообразные доклады, как индустриальные, так и научные, а также постерная сессия сделали мероприятие очень интересным. Здорово, что обсуждения продолжались и во время перерывов, еще раз подтвердив, что тема рекомендаций сейчас очень актуальна и востребована. Мне кажется, конференция удалась».

Евгений Фролов в рамках своего выступления предложил инновационный подход к повышению эффективности рекомендательных систем путем динамического изменения структуры внутренних представлений данных. Предложенный метод позволяет значительно повысить качество рекомендаций и снизить вероятность ошибок. «На конференции я представил нашу новую статью, в которой предложен self-supervised-подход к обучению рекомендательных моделей. Мы адаптировали метод Barlow Twins из области компьютерного зрения для transformer-архитектур рекомендаций. В частности, помимо повышения качества предсказаний, мы впервые выявили эффект адаптивного коллапса представлений: в зависимости от структуры пользовательских предпочтений алгоритм сам регулирует степень разнообразия выдачи. В наборах данных без явных кластеров вкусов он генерирует широкий спектр рекомендаций, а в сценариях со строго выраженными, специфическими предпочтениями — концентрируется на наиболее релевантных товарах, обеспечивая более точный выбор, чем существующие методы», — рассказал Евгений Фролов.

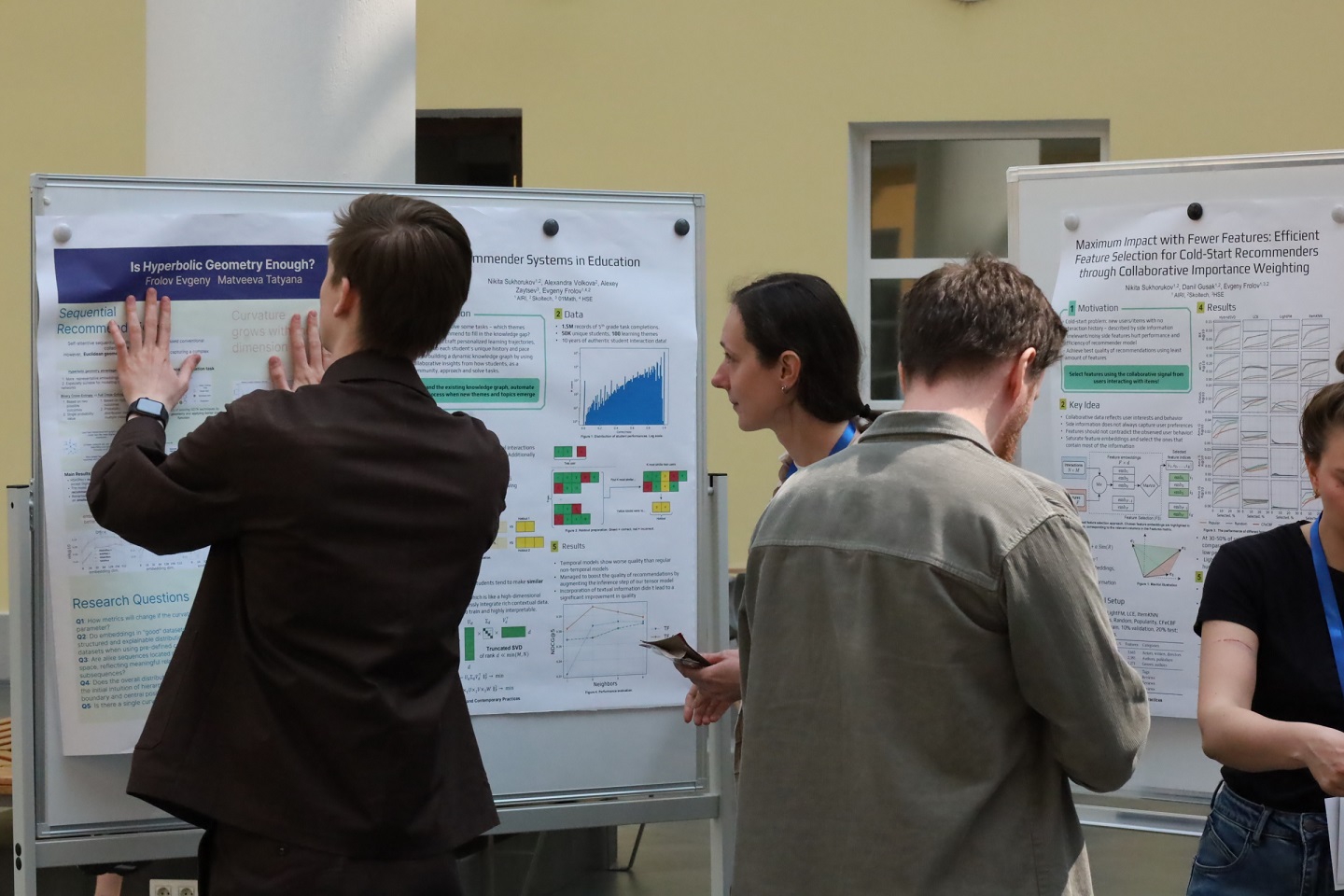

Завершилась конференция постерной сессией в атриуме корпуса университета на Покровском бульваре, в рамках которой участники обсудили представленные исследования в неформальной обстановке и обменялись мнениями относительно новых направлений развития рекомендательных технологий.

Конференция по рекомендательным системам проводится в НИУ ВШЭ во второй раз и становится важной площадкой для обсуждения научных достижений и технологических новшеств в сфере искусственного интеллекта и цифровой экономики, способствуя развитию индустрии рекомендательных систем и формированию сообщества профессионалов нового поколения.

Вам также может быть интересно:

ВШЭ ищет новые идеи для ИИ-агентов: стартовал конкурс инициатив

Высшая школа экономики приглашает исследователей и преподавателей представить концепции новых цифровых продуктов на базе искусственного интеллекта. Лучшие проекты получат экспертную и технологическую поддержку. Заявки принимаются до 19 декабря.

Экономисты ВШЭ выяснили, что ИИ слишком хорошо думает о людях

Ученые из НИУ ВШЭ выяснили, что современные ИИ-модели, включая ChatGPT и Claude, в играх на стратегическое мышление вроде «конкурса красоты» Кейнса переоценивают уровень рациональности своих оппонентов, будь то студенты-первокурсники или опытные ученые. Модели стараются предсказать поведение людей, но в итоге играют «слишком умно» и проигрывают, потому что приписывают людям больше логики, чем те демонстрируют на деле. Исследование опубликовано в Journal of Economic Behavior & Organization.

В Вышке создан Институт робототехнических систем

Решение об этом принял Ученый совет НИУ ВШЭ. У нового института будет мощная фундаментальная база, он будет сотрудничать с другими профильными подразделениями, вовлекать студентов и аспирантов в исследования и разработки. К каким практическим результатам приведет работа института и как планируется организовать взаимодействие с его индустриальным партнером, «Вышке.Главное» рассказал первый проректор НИУ ВШЭ, директор Института статистических исследований и экономики знаний Леонид Гохберг.

Подведены итоги Конкурса инноваций в образовании — 2025

22 ноября в конгресс-холле Альфа-Банка состоялась церемония награждения финалистов, победителей в номинациях и абсолютного победителя Конкурса инноваций в образовании (КИвО-2025). Он проводится 12-й раз, и сегодня это хорошо известный в образовательном сообществе флагманский проект Высшей школы экономики, объединяющий формальное образование, EdTech и частные инициативы.

От импортозамещения к прорыву: как Россия движется к технологическому суверенитету

Доля импорта в затратах на производство и реализацию продукции в России сократилась почти в два раза с 2021 по 2024 год. Об этом свидетельствуют данные исследования НИУ ВШЭ, представленные на круглом столе, посвященном технологическому суверенитету. Эксперты также обсудили, как перейти от импортозамещения в промышленности к прорыву на глобальных рынках. Мероприятие прошло в рамках Дискуссионного экспертного форума НИУ ВШЭ.

Вышка Онлайн представила документальный фильм о влиянии ИИ на нашу жизнь

27 ноября на всех онлайн-площадках Вышки Онлайн состоялась премьера документального фильма «После промпта» от онлайн-кампуса НИУ ВШЭ. Его авторы исследуют, как искусственный интеллект меняет работу, карьерные траектории и профессиональное развитие специалистов. Это первый видеопроект, полностью реализованный командой онлайн-кампуса НИУ ВШЭ совместно с приглашенным режиссером Ольгой Науменко.

«Показать науку через игру»: в Вышке состоялся фестиваль «Республика ученых»

В середине ноября в атриуме корпуса университета на Покровском бульваре при поддержке Центра академического развития студентов прошел Фестиваль науки НИУ ВШЭ «Республика ученых». Событие помогло студентам познакомиться с различными объединениями исследователей Вышки. В этом году в празднике приняли участие Центр научной интеграции и Центр академического письма, а также студенческие организации, которые представили свою деятельность через интерактивные форматы.

В Национальном форуме ДПО приняли участие свыше 3 тысяч человек

В Высшей школе экономики 20–21 ноября состоялся Национальный форум ДПО. В его работе приняли участие представители вузов, государства, бизнеса, ведущие эксперты в сфере образования и HR. Мероприятия, проходившие в комплексе НИУ ВШЭ в Москве на Покровском бульваре, посетили более 800 человек, а общее число офлайн- и онлайн–участников превысило 3 тысячи.

Ученые обнаружили один из самых долгих случаев ковида

Международная группа исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ изучила необычный образец вируса SARS-CoV-2 у ВИЧ-положительной пациентки. Генетический анализ позволил выявить множественные мутации и установить, что вирус эволюционировал в организме на протяжении 2 лет. Это подтверждает теорию о том, что вирус способен годами оставаться в организме отдельных людей, постепенно накапливать мутации и затем выплескиваться в популяцию. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Восьмой международный онлайн-семинар U4U объединил экспертов из 14 стран

Онлайн-кампус НИУ ВШЭ провел двухдневный международный семинар U4U (Universities for Universities), который традиционно служит площадкой для обмена опытом между университетами в области онлайн-обучения. В этом году событие вышло на глобальный уровень и расширило географию. К обсуждению ключевых вызовов и стратегий развития онлайн-образования присоединились международные эксперты и представители университетов со всего мира. Встреча состоялась в онлайн-формате в середине ноября.