Ученые выяснили, что мозг реагирует на чужие действия, как на свои

.jpg)

Когда мы наблюдаем, как кто-то двигает пальцем, наш мозг не остается в стороне. Работа ученых из НИУ ВШЭ и Лозаннского университетского госпиталя показала, что наблюдение за движением активирует моторную кору так, словно мы сами совершаем это действие, и при этом заглушает ненужные мышцы. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Моторный резонанс — это явление, при котором, когда человек наблюдает чужие движения, в его моторной коре возникает активность, как будто он сам двигается. Резонанс связан с работой зеркальных нейронов — особых клеток мозга, которые активны как при выполнении действий, так и при их наблюдении. Эти нейроны позволяют нам понимать чужие действия и учиться через подражание.

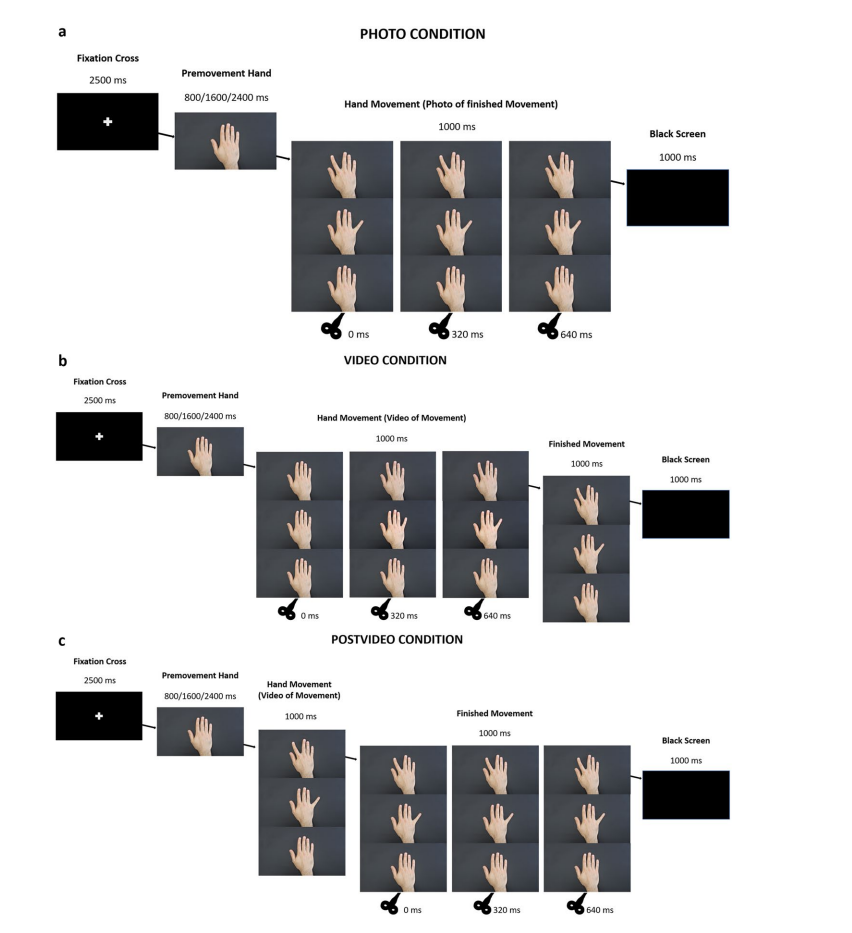

Новый эксперимент ученых из Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ и Лозаннского университетского госпиталя позволил определить, на каком этапе движения моторный отклик достигает максимума. В эксперименте участвовали 30 человек. Сначала им показывали фотографии движения пальцев, затем видеозапись этих движений и после этого — финальный кадр ролика.

Когда человек просто наблюдает за движением, его мозг может быть активен или неактивен — это внешне никак не проявляется. Мышцы при этом остаются в покое и никакие сигналы не регистрируются. Обычный электрод в такой ситуации ничего не заметит, ведь мышечной активности нет.

Чтобы обойти это ограничение, исследователи использовали ТМС — транскраниальную магнитную стимуляцию. С ее помощью они отправляли сигнал в мозг, тем самым подталкивая моторную кору дать отклик прибору. Это позволило проверить, насколько готов мозг к действию. Если человек глубоко вовлечен в наблюдаемое движение, то даже слабый импульс может вызвать сильную реакцию в нужной мышце. Если же человек, наоборот, не вовлечен, то ответ мозга будет слабым или вовсе отсутствовать. Таким образом, ТМС позволила буквально прощупать, насколько мозг готов включиться в движение, которое человек только наблюдает.

В исследовании стимуляцию применяли в разные моменты: сразу после начала движения, через 320 и через 640 миллисекунд. Участники эксперимента неподвижно смотрели на экран. В это время ученые считывали с мышц руки электрические сигналы, чтобы понять, насколько активно моторная кора реагирует на визуальный стимул. Самый выраженный сигнал от мышцы возникал не в момент действия на видео, а чуть позже, когда движение уже завершено, но еще свежо в памяти.

Именно в случае с просмотром финального кадра ролика (postvideo) активность усиливалась в нужной мышце, а в соседней, не участвующей в движении, наоборот, подавлялась. Такой ответ мозга напоминает то, как он управляет собственными движениями. В нейрофизиологии этот механизм известен как окружающее моторное торможение — он позволяет отключать ненужные мышцы, чтобы добиться точности.

Маттео Феурра

«Наше главное открытие в том, что мозг запускает те же механизмы торможения, что и при реальных движениях, даже если человек просто наблюдает за действием. Это говорит о высокой включенности в чужое движение как свое на уровне связи мозга и мышц тела. Также это позволяет нам больше узнать о важности моторного резонанса для понимания движений», — отмечает один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Маттео Феурра.

Полученные результаты могут быть полезны для нейрореабилитации, особенно при восстановлении точности движений после травм или инсульта. Они также подтверждают эффективность обучения через наблюдение, в том числе в спорте. А еще дают новое понимание того, как мы вживаемся в действия других, — возможно, именно такие механизмы лежат в основе эмпатии.

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Вам также может быть интересно:

Серьезный вызов: студенты Вышки исследуют глобальные технологические тренды и стартапы

В НИУ ВШЭ подвели промежуточные итоги совместного исследовательского проекта с компанией ЭФКО: студенты представили результаты исследований и рассказали о дальнейших планах. Проект ориентирован на вовлечение студентов в прикладные исследования по трем крупным направлениям: анализ глобальных технологических стартапов, изучение культурного кода и созидательного потенциала общества, а также прогнозирование социально-экономического развития России.

В НИУ ВШЭ пройдет II конгресс «Генетика и сердце»

Высшая школа экономики, Национальная исследовательская лига кардиологической генетики (НИЛКГ) и Центральная государственная медицинская академия (ЦГМА) Управления делами Президента РФ организуют II Конгресс с международным участием «Генетика и сердце». Мероприятие состоится 7–8 февраля 2026 года в Центре культур НИУ ВШЭ.

Ученые ВШЭ выяснили, как сила авторитета формирует доверие

Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ выяснили, как мозг реагирует на аудиодипфейки — реалистичные поддельные записи речи, созданные с помощью ИИ. Выяснилось, что люди склонны доверять мнению авторитетного спикера даже в тех случаях, когда новые утверждения противоречат его прежней позиции. Это работает и в ситуациях, когда утверждение не согласуется с собственным мнением слушающего. Исследование опубликовано в журнале NeuroImage.

МИЭМ ВШЭ и Инновационный центр «Альфачип» заключили соглашение о сотрудничестве

Среди основных задач — совместные проекты в области микроэлектроники, участие специалистов компании в сопровождении научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов. Также планируется подготовка совместных научных публикаций, организация производственной практики и стажировок студентов, повышение квалификации специалистов компании.

«Я — профессионал»: ВШЭ — в лидерах по числу студентов в заключительном этапе

С сентября самые талантливые студенты со всей страны боролись за право стать частью вселенной карьерных возможностей «Я — профессионал» и получить доступ к бонусам при поступлении в магистратуру Высшей школы экономики, стажировкам в известных компаниях-партнерах («Яндекс», Сбербанк, ВТБ, РЖД и др.) и денежному вознаграждению до 300 000 рублей. Вышка вошла в число лидеров по количеству студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я — профессионал», который состоится с февраля по апрель 2026 года.

Математик из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде нашел способ решить уравнение, нерешаемое с XIX века

Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики. Результаты работы опубликованы во Владикавказском математическом журнале.

НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение ознаменует новый этап сотрудничества между НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch, который направлен на развитие образовательных программ и укрепление практико-ориентированного подхода в подготовке кадров для цифровой экономики. Стороны договорились совместно разрабатывать и проводить экспертизу учебных программ. Кроме того, эксперты ГК InfoWatch будут вести преподавательскую работу в рамках обучения студентов IT- и ИБ-направлений Высшей школы экономики.

В Вышке повысят квалификацию руководители, отвечающие за информационную безопасность

В НИУ ВШЭ стартовал набор на программу повышения квалификации «Кибербезопасность как стратегия», выпускники которой будут внедрять на своих предприятиях лучшие практики стратегического и операционного управления информационной безопасностью. Начало занятий запланировано на 16 марта. В чем актуальность программы, на кого она рассчитана и чему будут обучать слушателей, рассказал ее руководитель, директор Центра программных разработок и цифровых сервисов МИЭМ НИУ ВШЭ Антон Сергеев.

НИУ ВШЭ, MR и ГК «А101» будут готовить специалистов по территориальному развитию

В 2026 году на факультете городского и регионального развития (ФГРР) Вышки открывается новая образовательная программа бакалавриата «Девелопмент и городское планирование». Ключевые партнеры образовательной программы — компания MR и Группа компаний «А101».

МИЭМ ВШЭ проведет XXX, юбилейную межвузовскую конференцию имени Е.В. Арменского

20–27 апреля в Московском институте электроники и математики имени А.Н. Тихонова ВШЭ пройдет главное для МИЭМ научное студенческое событие года — юбилейная, XXX ежегодная межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов имени основателя и первого ректора МИЭМ Евгения Викториновича Арменского. В конференции могут принять участие студенты, аспиранты вузов и молодые специалисты, работающие в сфере электроники, в ИТ-области, телекоммуникациях, материаловедении. Отдельная секция конференции открыта для школьников.