Ученые ВШЭ рассказали, как определить важные для речевой функции области мозга при операциях

Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ провели школу по трактографии — методу, который позволяет «увидеть» важнейшие связи в мозге и помогает хирургам избежать повреждений критически важных для речевой функции областей во время операции. Участниками курса стали нейрохирурги и радиологи из Москвы и других регионов страны, интересующиеся методами предоперационного картирования речи.

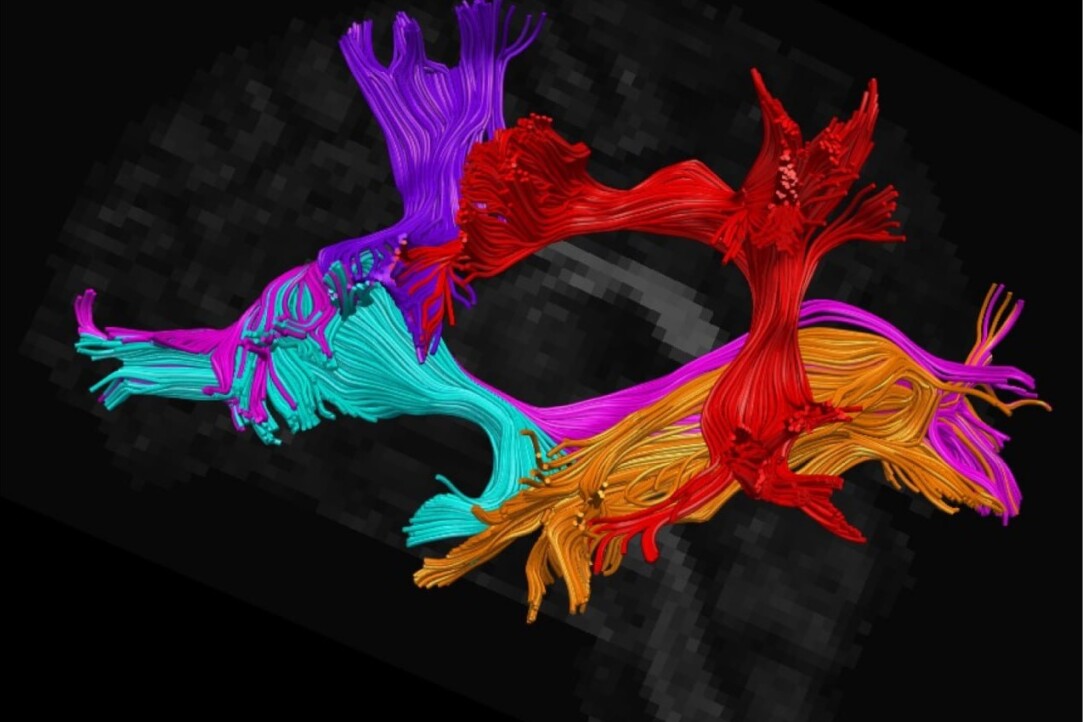

Трактография — это способ построения 3D-моделей проводящих путей головного мозга на основе данных диффузионно-взвешенной МРТ. В белом веществе мозга вода движется преимущественно вдоль нервных волокон, и именно это направление можно восстановить с помощью специальных алгоритмов. Один из таких методов — диффузионно-тензорная визуализация (DTI), которая позволяет оценить степень упорядоченности движения молекул воды и построить карту трактов белого вещества.

Во время курса участники не только обсудили ряд теоретических вопросов, касающихся предоперационного и интраоперационного картирования речевой функции и трактов, но и приобрели новые практические навыки ручной реконструкции моделей в программе TrackVis на основе предобработанных структурных МРТ-изображений.

Отдельная лекция была посвящена лингвистическим тестам для интраоперационного картирования — технике, при которой врачи определяют речевые зоны во время операции.

Анна Комиссаренко

«Локализация речевой функции — важнейший этап планирования хирургического лечения пациентов с поражениями доминантного по речи полушария. Сотрудники Центра языка и мозга накопили значительный опыт в области дооперационного картирования речи, который позволяет минимизировать риски осложнений и повысить эффективность вмешательств. Мы рады поделиться своими знаниями и практическими рекомендациями с коллегами-хирургами, что поможет внести вклад в развитие современной нейрохирургии и улучшение качества медицинской помощи пациентам», — отметила Анна Комиссаренко, младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.

Центр языка и мозга НИУ ВШЭ обладает широкой экспертизой в области лингвистического сопровождения нейрохирургических пациентов. Важное направление работы центра — разработка специализированных лингвистических тестов для выявления функционально значимых речевых зон при планировании и во время проведения нейрохирургических операций. Специалисты центра исследуют, как при опухолях и эпилепсии происходит реорганизация речевой функции в мозге. Особое внимание уделяется изучению роли проводящих путей белого вещества в обеспечении речевой функции. Полученные данные используются как в научной работе, так и в клинической практике — при проведении дооперационного картирования и интраоперационного мониторинга речи. Практический курс вызвал живой интерес у участников и стал площадкой для междисциплинарного диалога между нейролингвистами и врачами.

Анастасия Паршунина, врач-нейрохирург

«В момент операции необходимо соблюсти баланс между радикальностью операции и функциональным статусом пациента. При удалении опухоли, расположенной вблизи речевой зоны, у пациента с сохранной речью важно, чтобы после лечения пациент также мог разговаривать и понимать обращенную к нему речь. Поэтому умение строить тракты необходимо для предоперационного планирования хода лечения и понимания взаимоотношения опухоли и функционально значимых структур. Школа помогла лучше понять принципы анатомии и возможности 3D-моделирования с целью проведения предоперационной подготовки. Спасибо организаторам курса. За два дня работы школы мы получили полезную теоретическую информацию и необходимые практические навыки построения трактов в программе TrackVis».

Центр языка и мозга благодарит всех участников и приглашает следить за новостями о новых школах и образовательных программах.

Вам также может быть интересно:

Ученые ВШЭ выявили механизм нарушения липидного обмена в плаценте при преэклампсии

Ученые НИУ ВШЭ обнаружили, что при преэклампсии — одном из самых опасных осложнений беременности — плацента перестраивает липидный обмен, снижая собственный синтез холестерина и усиливая его передачу плоду. Этот компенсаторный механизм помогает сохранить питание ребенка, но ускоряет изнашивание плаценты и может приводить к преждевременным родам. Результаты работы опубликованы в международном журнале Frontiers in Molecular Biosciences.

«Наша задача — в создании лазеров как носителей информации»

Международная лаборатория квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге занимается разработкой полупроводниковых микролазеров. Создаваемые лабораторией компоненты и системы также обеспечивают высокую скорость передачи и обработки данных. «Вышка.Главное» обсудила перспективы и направления исследований лаборатории с ее руководителем — доктором физико-математических наук Натальей Крыжановской.

В ВШЭ создан департамент кибербезопасности

В Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова ВШЭ открылось новое подразделение. Среди его задач — объединение образовательных, научных и экспертных ресурсов МИЭМ в области информационной и компьютерной безопасности, расширение портфеля образовательных программ, укрепление партнерства с лидерами индустрии и позиций ВШЭ как ведущего центра компетенций в области кибербезопасности.

Серьезный вызов: студенты Вышки исследуют глобальные технологические тренды и стартапы

В НИУ ВШЭ подвели промежуточные итоги совместного исследовательского проекта с компанией ЭФКО: студенты представили результаты исследований и рассказали о дальнейших планах. Проект ориентирован на вовлечение студентов в прикладные исследования по трем крупным направлениям: анализ глобальных технологических стартапов, изучение культурного кода и созидательного потенциала общества, а также прогнозирование социально-экономического развития России.

В НИУ ВШЭ пройдет II конгресс «Генетика и сердце»

Высшая школа экономики, Национальная исследовательская лига кардиологической генетики (НИЛКГ) и Центральная государственная медицинская академия (ЦГМА) Управления делами Президента РФ организуют II Конгресс с международным участием «Генетика и сердце». Мероприятие состоится 7–8 февраля 2026 года в Центре культур НИУ ВШЭ.

Ученые ВШЭ выяснили, как сила авторитета формирует доверие

Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ выяснили, как мозг реагирует на аудиодипфейки — реалистичные поддельные записи речи, созданные с помощью ИИ. Выяснилось, что люди склонны доверять мнению авторитетного спикера даже в тех случаях, когда новые утверждения противоречат его прежней позиции. Это работает и в ситуациях, когда утверждение не согласуется с собственным мнением слушающего. Исследование опубликовано в журнале NeuroImage.

МИЭМ ВШЭ и Инновационный центр «Альфачип» заключили соглашение о сотрудничестве

Среди основных задач — совместные проекты в области микроэлектроники, участие специалистов компании в сопровождении научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов. Также планируется подготовка совместных научных публикаций, организация производственной практики и стажировок студентов, повышение квалификации специалистов компании.

«Я — профессионал»: ВШЭ — в лидерах по числу студентов в заключительном этапе

С сентября самые талантливые студенты со всей страны боролись за право стать частью вселенной карьерных возможностей «Я — профессионал» и получить доступ к бонусам при поступлении в магистратуру Высшей школы экономики, стажировкам в известных компаниях-партнерах («Яндекс», Сбербанк, ВТБ, РЖД и др.) и денежному вознаграждению до 300 000 рублей. Вышка вошла в число лидеров по количеству студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я — профессионал», который состоится с февраля по апрель 2026 года.

Математик из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде нашел способ решить уравнение, нерешаемое с XIX века

Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики. Результаты работы опубликованы во Владикавказском математическом журнале.

НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение ознаменует новый этап сотрудничества между НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch, который направлен на развитие образовательных программ и укрепление практико-ориентированного подхода в подготовке кадров для цифровой экономики. Стороны договорились совместно разрабатывать и проводить экспертизу учебных программ. Кроме того, эксперты ГК InfoWatch будут вести преподавательскую работу в рамках обучения студентов IT- и ИБ-направлений Высшей школы экономики.